Una semana antes de morir, usando una sofisticada gramática, mi padre le dijo a mi mamá: “Te quiero. Pero no porque te quiero, sino porque te quise”. Si bien la frase derrocha más literatura que sentimientos, fue probablemente una de las pocas veces que le hablaba de amor en más de seis décadas de convivencia. A los 88 años, con su salud muy deteriorada, mantenía la lucidez y la crueldad que ya lo habían convertido para mí en una figura legendaria. De esto hace apenas un poco más de un año y no deja de ser notable el hecho de que yo no presencié la escena sino que se la escuché contar a él, no a mí, sino al camillero de una ambulancia que lo llevaba a la que iba a ser su última internación. Así era mi viejo, la sangre prácticamente no le circulaba y las últimas moléculas de oxígeno que le llegaban al cerebro las utilizaba para montar un show. La fascinación que provocaba era inversamente proporcional al grado de relación que uno mantenía con él. Eso explica que para mis hermanas, que estoicamente se ocuparon de él en la última parte de su vejez, era mucho menos atractivo que para mí, un poco más distanciado de los temas familiares. Lo cierto es que si ellas se ocuparon de buena parte de su cuidado, me tocó a mí estar a su lado en los últimos momentos, tratando todo el tiempo de evitar cualquier sentimentalismo que lo hubiera puesto de pésimo humor. La noche que murió protestó por los fideos que según él estaban cocinados sin gusto. Es la última imagen suya que me quedó y debo decir que me gusta.

A los pocos meses falleció también mi madre, en lo que parecía ser no tanto una declaración de amor sino el reconocimiento de que si uno estaba sesenta años girando alrededor de mi padre, era muy difícil volver a encontrar un centro. El año en que murieron mis padres –éste, el último– fue, probablemente, uno de los más felices de mi vida. No por su ausencia, claro, pero así fue: me sentía en paz con ellos dos, razonablemente bien en lo laboral y formando una nueva familia con mucho éxito. Así es que pensé bastante en papá sin sentir deudas pendientes, tranquilo, aunque sin poder romper el equilibro entre la fascinación y el fastidio que me había provocado su exuberante presencia. Pero más que extrañarlo, lo que me atormentaba —una palabra exagerada que él hubiera descalificado sin más— era la conciencia de todo lo que se había perdido con su muerte. Mi viejo había vivido una vida riquísima, con una infinidad de anécdotas memorables, que, vaya paradoja, yo apenas podía recordar. Es que mi falta de concentración es galopante y no retengo detalles de ningún relato (con los libros y las películas me pasa lo mismo). Tengo por ejemplo –entre historias de encuentros con Chaplin y el Che Guevara– el vago recuerdo de un relato que lo tenía a él haciendo una combinación equivocada en un tren de Europa Oriental, llegando en el medio de la noche a una estación despoblada, en un país que no sabía cuál era y cuya lengua le resultaba totalmente incomprensible. Escuché la anécdota decenas de veces y siempre como si fuera la primera vez. Y realmente ignoro cómo terminaba. Ahora comprendo con una estúpida desazón que no me la van a contar más y que todos esos detalles se han perdido para siempre.

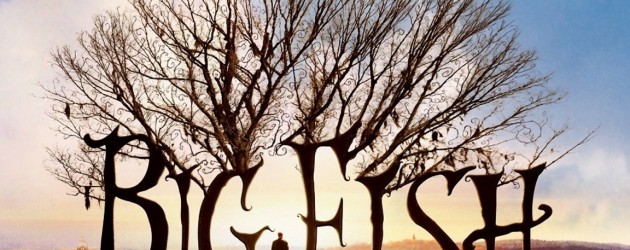

Como todas las grandes películas –y los libros, las historietas, los grafittis y los pensamientos— El gran pez trata justamente de lo irreparable y cómo relacionarse ante ello. Trata también de un hijo que tiene un padre demasiado grande para su gusto. Edward Bloom, el personaje central de El gran pez, cierra la “Trilogía de los Eduardos” de Tim Burton, que comienza con Edward Scissorshands (El joven Manos de Tijera) y sigue con Ed Wood. Si esta película da esa idea de cierre, es porque culmina de la mejor manera un movimiento en la cual el personaje central logra construirse un mundo que lo contenga, mejor que el que está ahí afuera, el real. Scissorhands era el punto de partida: el freak melancólico que se para detrás de la vidriera de la vida común y que por su anomalía no puede entrar. Ed Wood, en cambio, estaba loco, y se creía destinado a ser una estrella de Hollywood aunque su fenomenal incompetencia lo llevara a realizar bodrio tras bodrio. Burton tuvo la generosidad de terminar aquella película en una improbable première de Plan 9 del espacio exterior, abarrotada de público que aplaude rabiosamente, aunque el espectador sabe que la realidad de su vida era mucho menos feliz.

Edward Bloom, a diferencia de su tocayo Wood, tiene una gran autoconciencia. Y a diferencia de Manos de Tijera, que era básicamente un huérfano, es padre y tiene una pareja estable y feliz. Bloom decidió desde niño que el mundo era pequeño, probablemente mezquino, miserable. Así que no cabía hacer otra cosa que salir a él y mejorarlo. Pero eso implicaba dos cosas: una, interactuar con las personas, conocerlas, ayudarlas, hacerlas feliz. Y la otra forma de mejorar al mundo era relatar esas anécdotas embelleciéndolas desvergonzadamente. La mujer de Edward entendió perfectamente su grandeza y la irrelevancia de establecer la verdad de sus historias. Pero la mirada del hijo tiene otra exigencia: el padre es fuente de toda verdad y justicia, y si no se puede confiar en la veracidad de sus palabras la estructura del universo tambalea peligrosamente. A diferencia de sus antecesoras, El gran pez está estructurada a través de un personaje que no es el más importante (como los dos Eduardos previos) sino quien lo mira, y que siente que tiene que pagar un precio por sus excentricidades. Eso le da a la película una riqueza aun mayor que a las dos anteriores: aquí el cuento de hadas no solo es la forma de la película sino que es lo que está en cuestión, lo que trata de ser justificado. Así como Burton mentía en el final de Ed Wood, Ed Bloom cuenta historias maravillosas, que tienen un pie en la realidad y otro en su mente, un territorio mucho más interesante. “Ah, vos querés los hechos”, le dice a su hijo, con desprecio, “¿y el glamour?”. Ed Bloom construye su vida como una fábula y tiene el final que una fábula amerita. Es por eso que en sus últimos momentos y en su despedida lo rodean todos sus personajes, inventados o no. La trascendencia de Edward, su efímera victoria ante la muerte, eran justamente esas historias. El amor de Tim Burton por el relato encuentra entonces la película que lo justifica y así uno puede imaginar que al velorio de Bloom asisten también la abuelita que cuenta la historia de Scisssorhands, Vincent Price, y hasta el mismo Ed Wood.

Cuando falleció papá, yo estaba prácticamente solo en Buenos Aires. No hice velorio ya que todos sus amigos estaban muertos o eran inubicables un 31 de diciembre. Cumpliendo sus deseos hice que lo cremaran. Llevé en soledad sus cenizas a un lago de Palermo, las tiré y me quedé unos minutos sentado, mirando como se perdían en el agua. Luego tiré los restos de la urna –que incluían un enorme crucifijo– en uno de esos tachos enormes que hay en Palermo, un gesto que papá, comunista recalcitrante, hubiera celebrado. Me tomé un taxi y me puse a conversar con el conductor sobre el clima. Empezaba la vida sin papá. En la vida real, los peces grandes se mueren solos y, aunque yo no pueda, está muy bien que alguien quiera contarlo de otra manera. Gustavo Noriega